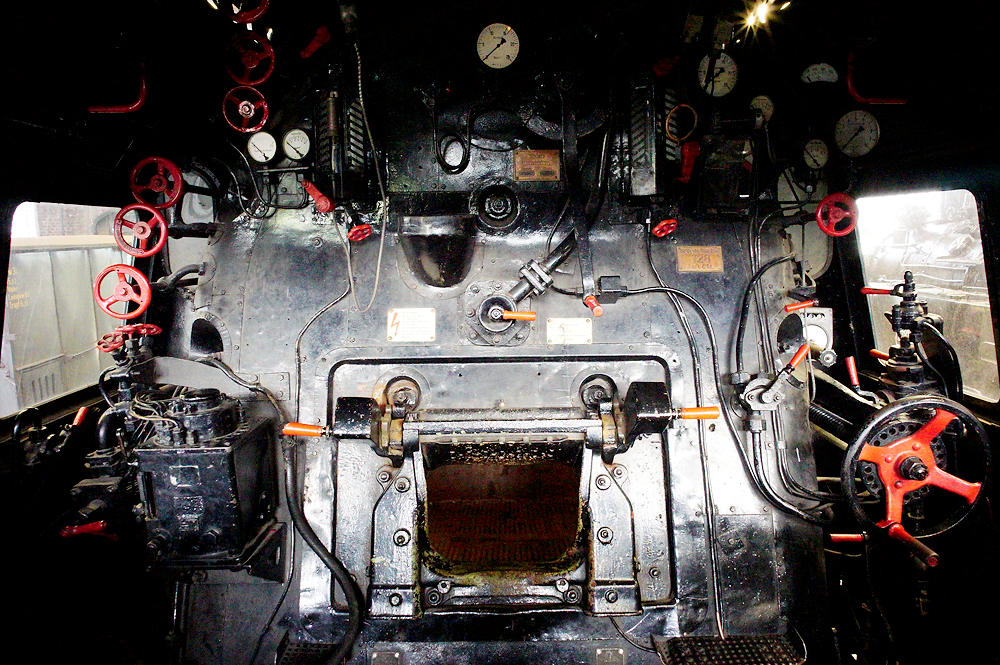

Das lohnt sich, zumindest für einen Fan alter Technik ~ das Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. An Museumstagen kann man sogar eine Mitfahrt auf einer Lok buchen, und als ehrenamtlicher Mitarbeiter ist gar eine Karriere als Heizer oder Lokführer möglich! Da können also Kinderträume wahr werden! 🙂 Hier nur ein paar Impressionen, wer sich ausführlicher informieren will, dem seien die Links zu den Webseiten des Eisenbahnmuseums und diejenige von Wikipedia empfohlen . . .

Was es heute nicht mehr gibt, sind regelmäßig verkehrende Langstreckenzüge wie der Orient-Express. Manchmal wird für Touristen noch einmal eine Fahrt veranstaltet, für teures Geld. Die verschiedenen nationalen Hochgeschwindigkeitszüge sind so gut wie gar nicht miteinander kompatibel, sodaß transnationales Reisen fast unmöglich ist. Ansonsten lohnt sich das auch nicht mehr wirklich, da sich Mensch im allgemeinen nicht mehr die Zeit für geruhsames Reisen nimmt. Man fliegt und springt damit durch Raum und Zeit, die Seele hat dabei Schwierigkeiten, vor dem Ende der (Urlaubs-)Reise am Bestimmungsort anzukommen. Jetzt fordert man wegen des Klimaschutzes von der Bahn, die Nachtzüge wieder einzuführen. Nur müßte das langsame Reisen vom Kunden auch wieder gewollt werden . . . das Reisen, wie ich es vertehe, ist außer Mode gekommen. Man (und auch Frau!) will möglichst schon angekommen sein, bevor man losgefahren ist 🙁

Links:

Wikipedia zum Eisenbahnmuseum Dahlhausen

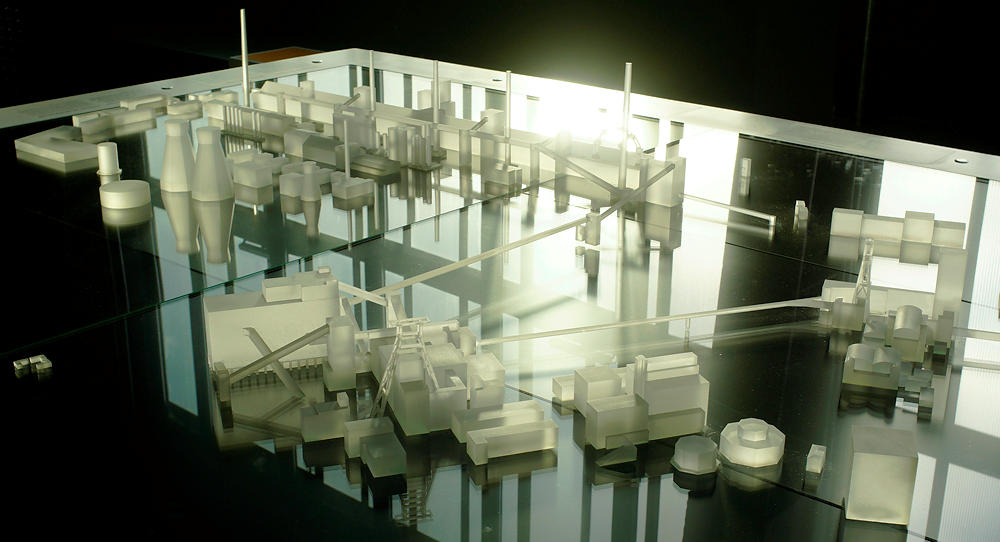

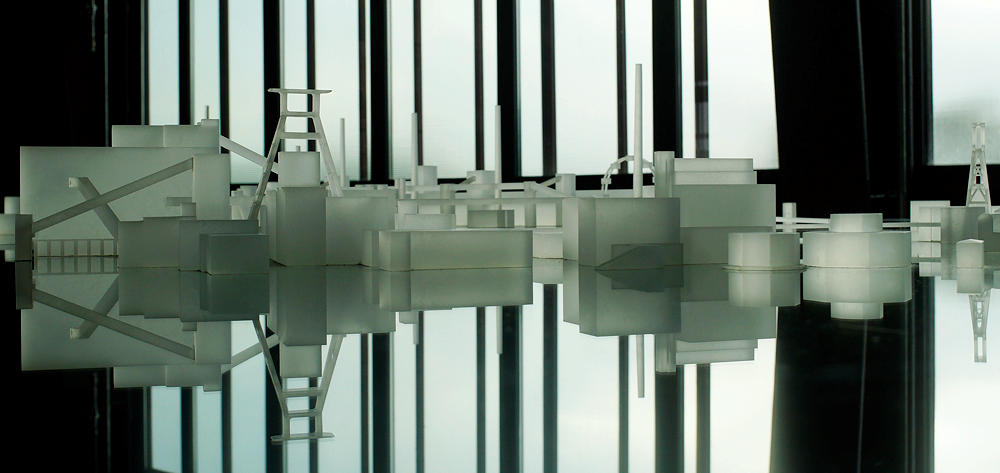

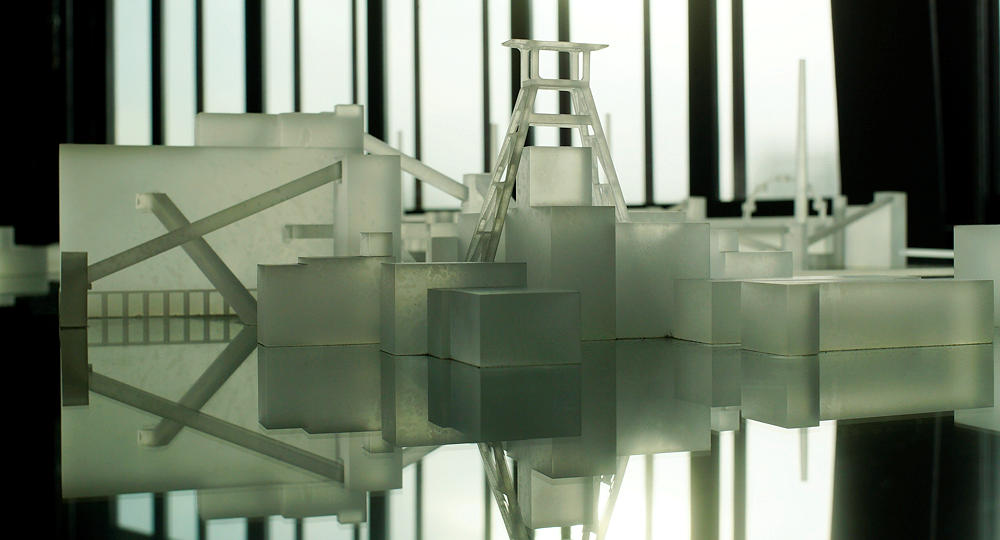

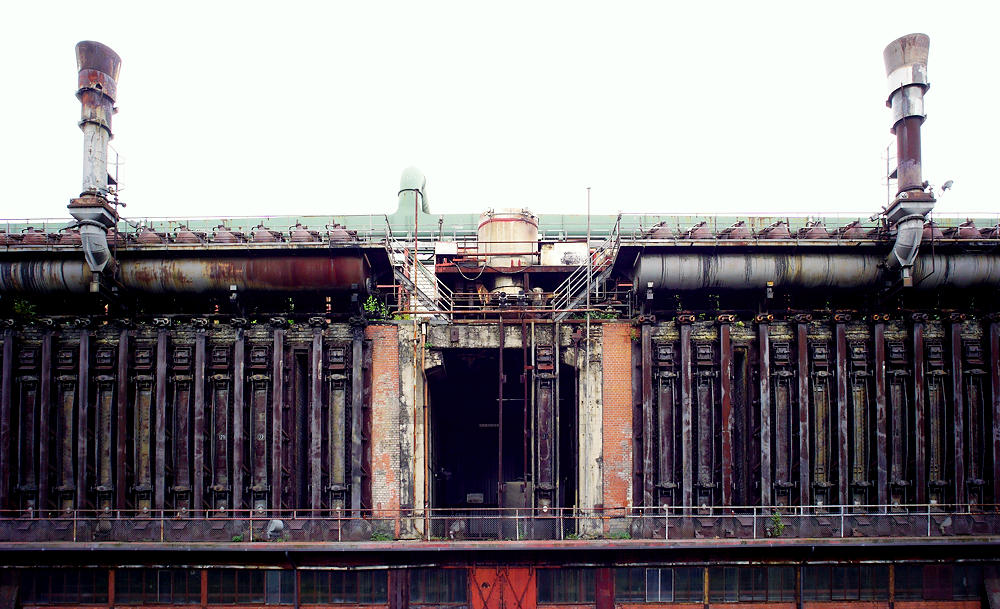

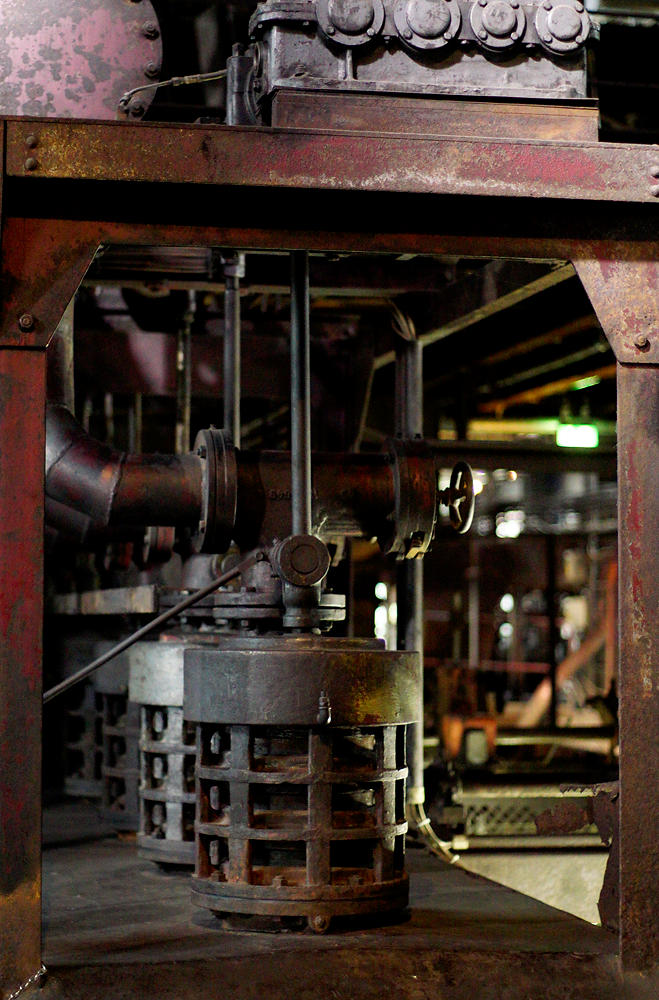

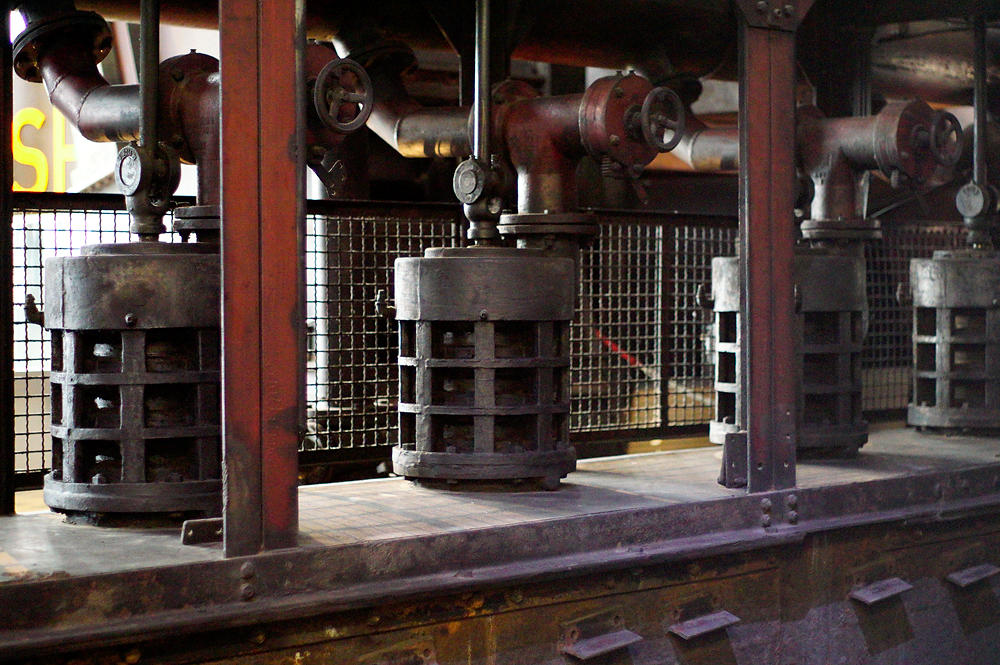

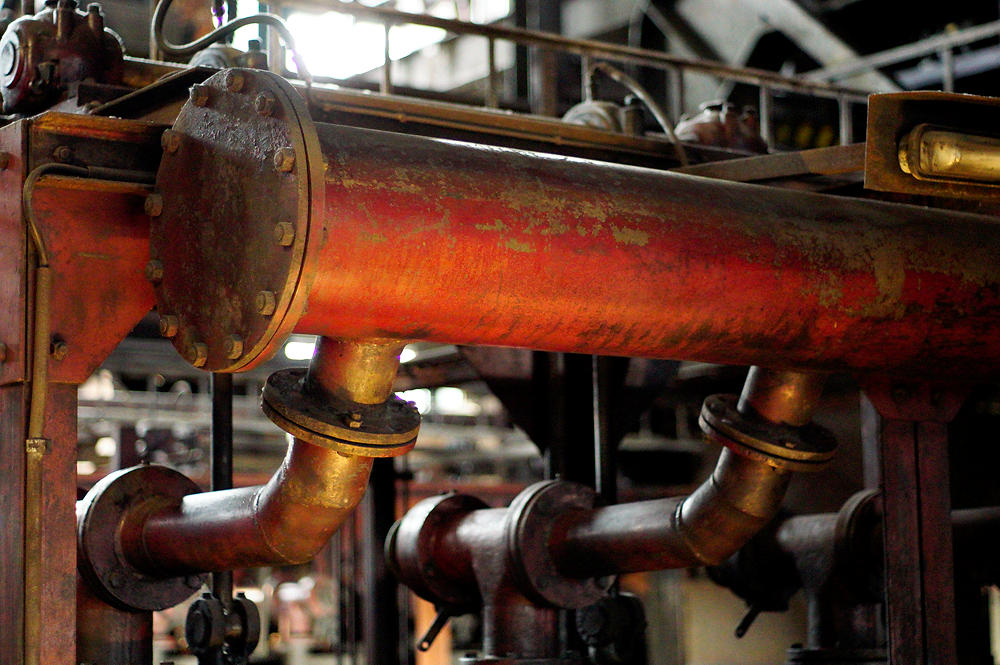

Hier am Karlruher Rheinhafen verbrennt die EnBw 313 Tonnen Steinkohle pro Stunde und erzeugt daraus 834 MW elektrische Nettoleistung, zusätzlich werden bei Bedarf 220 MW ins Karlsruher Fernwärmenetz eingespeist. 1,3 Milliarden €uronen hat das gekostet, bis das Kraftwerk Ende 2013 in Betrieb gehen konnte, dabei ist derzeit durch die niedrigen Börsenstrompreise die Wirtschaftlichkeit des Blockes nicht gegeben. Zwar liegen die Einnahmen oberhalb der Betriebskosten, es werden jedoch nicht genügend Deckungsbeiträge erwirtschaftet, um die zum Bau notwendigen Finanzierungskosten wieder hereinzuholen (nach Wikipedia). Die benötigte importierte Steinkohle wird mit ca 1000 Schiffen pro Jahr aus Rotterdam angeliefert, die Frage stellt sich, ob es nicht vernünftiger gewesen wäre, Bau- und laufende Kosten in regenerative Energien zu investieren . . . Link: Wikipedia zum Kraftwerk Inzwischen bin ich schon fast wieder zu Hause, und ich bin mit den Artikeln dieser Reise stark im Verzug. Noch mindestens zwei oder drei stecken in der Pipeline, Mann kommt einfach zu nichts 🙁 Zum einen waren die letzten zwei Wochen Besuchszeit bei verschiedenen Freunden, da gab es Besseres zu tun; zum anderen gab es Schwierigkeiten mit der Stromversorgung für den zur Bloggerei notwendigen Rechenknecht ~ herbstmäßig fütterte die Sonne über die Solarpanels die Batterien nur noch sehr zaghaft. Aber nach einem beherzten Umbau der elektrischen Anlage ist nun alles besser 🙂 Die 1834 begonnene Förderung von Steinkohle in der späteren Hütte Zollverein wurde 1983 beendet, die Kokerei wurde noch bis 1993 betrieben. Seither wurde das Gelände einerseits zum Technikmuseum umgewandelt und 2001 zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt, andererseits entstanden Firmen und Kulturstandorte, Stichwort Kulturschacht. Da mein Besuch Mitte Oktober und damit zum Glück außerhalb der touristischen Saison stattfand, waren die Bespaßungsanlagen Sonnenrad und das Werksschwimmbad in der Kokerei geschlossen, dafür waren für Photos eine weitgehend freie Sichtbahn möglich ohne die Tourimassen, die in den Ferienzeiten über das Gelände schweifen. Der Blick von oben vom Sonnenrad auf die Anlage und speziell die Koksofenbatterie war mir aber deswegen leider verwehrt, weshalb ich auf das optisch reizvolle Glasmodell zurückgreifen muß, das in der ehemaligen Kohlewäsche ausgestellt ist. Durch den Rundgang durch die Kokerei und die nachfolgenden Recherchen weiß ich nun auch, für was eine Kokerei gebraucht wird ~ nämlich um der Roh- (Fett-) Kohle durch Pyrolyse, Erhitzung unter Luftabschluß, die flüssigen und gasförmigen Anteile zu extrahieren, wodurch aus der Kohle der poröse kohlenstoffreiche Koks entsteht, der die bei der Verhüttung von Stahl notwendigen Temperaturen erzeugen kann. Die Rohkohle kann das nicht, außerdem vermindern die in ihr vorhandenen Stoffe wie Schwefel die Qualität des Eisens und des Stahls. Die Bilder zeigen eine ganze Batterie von Koksöfen, die der Reihe nach laufend von oben befüllt, luftdicht verschlossen, danach auf eine Temperatur zwischen 900 und 1400 Grad aufgeheizt wurden, wobei die flüssigen und gasförmigen Bestandteile der Kohle ausdampfen und zur Weiterverarbeitung abgesaugt wurden. Die brennbaren Gase wurden zur permanenten Heizung der Koksöfen verwendet, der Überschuß ins öffentliche Gasnetz eingespeist. Nach 15 bis 30 Stunden war aus Fettkohle Koks entstanden, die vorderen und hinteren Türen des Ofens wurden geöffnet und der Koks mit den riesigen Druckmaschinen ausgedrückt, mit Wasser gelöscht und mit speziellen Wagons abtransportiert. Der ganze Vorgang war in der Ofenbatterie der Kokerei so abgestimmt, daß nacheinander die Öfen beladen und der Koks alle paar Minuten ausgedrückt werden konnte; beim (nassen) Löschen entsteht dann die riesige Dampfwolke, die ich Anfang Oktober bei den noch aktiven Hütte HKM in Duisburg über den Rhein beobachten konnte und für eine chemische Fabrik gehalten hatte, weil ich vorher kilometerlang an einem Chemiepark der BASF vorbeigefahren war. Das ist in diesem Artikel inzwischen korrigiert. Ansonsten wünsche ich viel Freude beim Betrachten meiner photographischen Impressionen der Zeche Zollverein. Nähere Informationen sind in den verlinkten Artikeln von Wikipedia abrufbar.

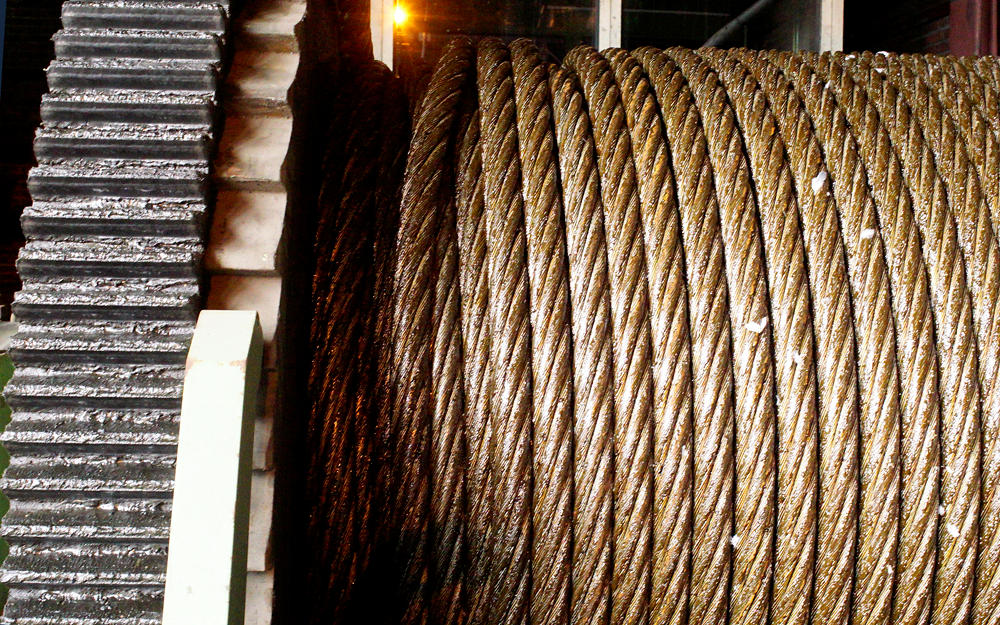

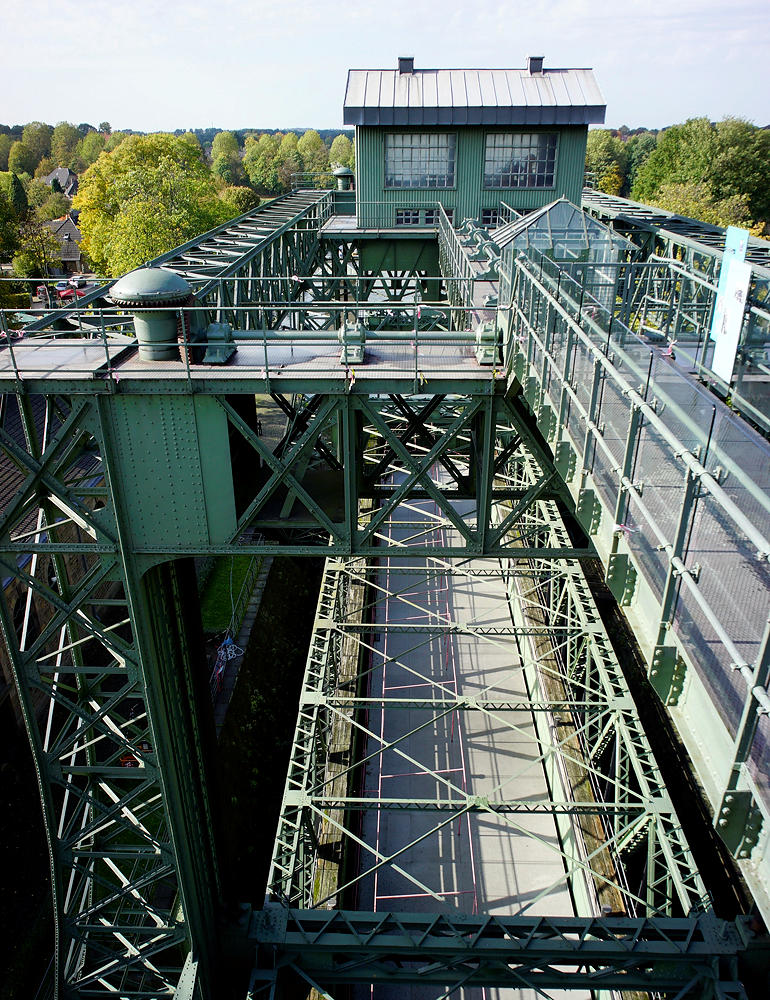

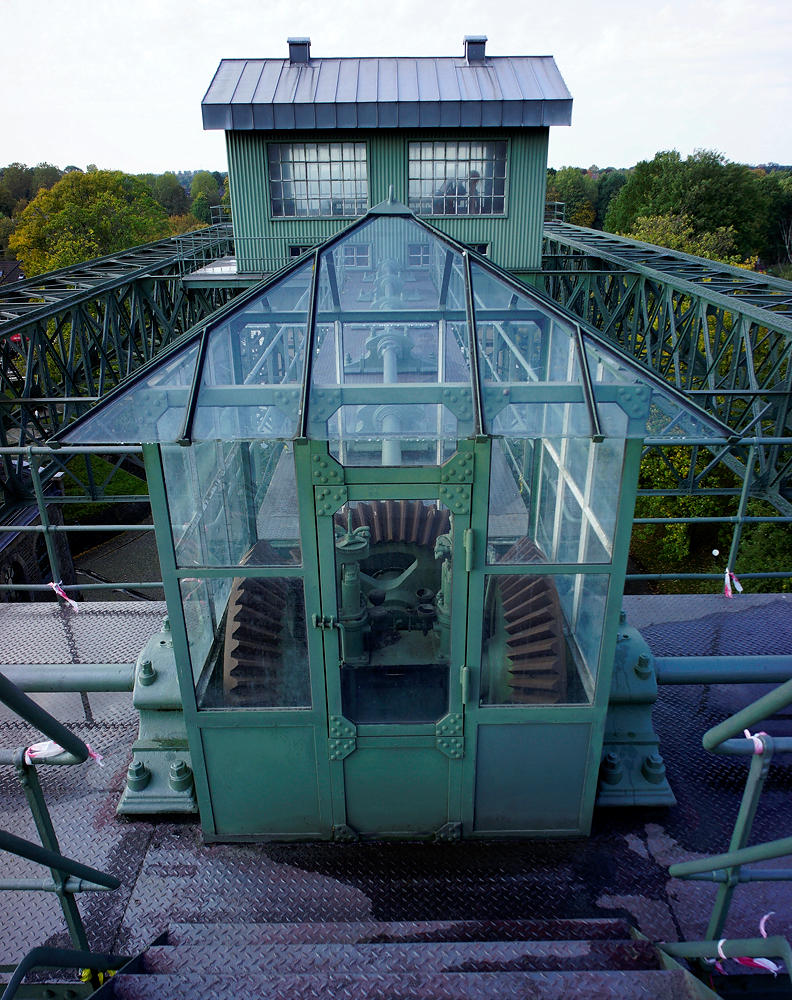

Links: Mein Faibel für die Architektur aus genieteten Eisenprofilen aus dem 19ten und Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hat mich nach Henrichenburg zum dortigen historischen Schiffshebewerk geführt, das 1899 im Beisein von Kaiser Wilhelm II eröffnet worden ist und bis 1969 Dortmund über den Dortmund-Ems-Kanal mit dem Rhein-Herne-Kanal verband. Das Schiffshebewerk hatte gegenüber Schleusen den Vorteil einer größeren Geschwindigkeit (zweieinhalb Minuten für den reinen Hebevorgang, 45 für den kompletten Durchgang) und ~ vielleicht noch wichtiger ~ einen niedrigeren Wasserverbrauch, da der Dortmund-Ems-Kanal keinen natürlichen Wasserzulauf hat und somit verbrauchtes Wasser wieder hochgepumpt werden müsste. Das Hebewerk hob den damals üblichen Dortmund-Ems-Kanal-Normalkahn von 67 m Länge, 8,2 m Breite und 2 m Tiefgang um 14 m auf die Ebene des Dortmunder Hafens. Das Schiff fährt in einen Trog, der auf fünf Schwimmkörpern ruht, die in 33 Meter tiefe, wassergefüllte Schächte eintauchen. Da das Schiff bei der Einfahrt so viel Wasser verdrängt, wie es wiegt, bleibt die gesamte Konstruktion von Schwimmkörpern, Trog und Schiff im sozusagen „schwebenden“ Gleichgewicht, es reicht ein verhältnismäßig schwacher Elektromotor von 110 kW, um Schiff und Trog über vier Drehspindeln, die über Kegeltrieben und Wellen bewegt werden, zu heben oder zu senken. Genial! In den Hebetrog ist zur Anschauung ein den Maßen des Normalkahns entsprechendes Raupenblech eingebaut worden, rote Stangen verdeutlichen die Dimensionen eines Schiffskörpers. Auf der einen Seite ist gerade mal eine Handspanne Platz zur Trogwand, auf der anderen Seite ein wenig mehr. Auch vorn und hinten bleibt nicht viel Raum. Das Schaubild unten zeigt das Funktionsprinzip, wer mehr wissen möchte, benutze den Link zum zugehörigen Wikipedia-Artikel. Viel Freude! 🙂 Link: Wikipedia über das Schiffshebewerk Hinrichenburgjapanischer Ausflug

~ nimm Platz! ~

Steinkohlekraftwerk Karlsruhe Rheinhafen

Also bleibt gespannt, es kommt noch einiges nach!Zeche Zollverein ~ Weltkulturerbe

Wikipedia über Zeche Zollverein

Wikipedia über die Kokerei Zollverein

Wikipedia über die Funktionsweise einer Kokerei

Kulturschacht ~ PACT-Zollvereinhistorisches Schiffshebewerk Henrichenburg

structura ~ layers ~ flechtwerk

Rosallica

es herbstelt am Dortmund-Ems-Kanal

Phönix-West